こんにちは!NFTクリエイターユニットのペスハムです。

この記事は、こんな方におすすめです!

ツイッターコミュニティについてよくわかります。

2022/2/24、突然ツイッターのアイコンの真ん中に新しいボタンができ、コミュニティという機能ができました!

まだできていないという人は、何らかのコミュニティに入るとできるみたいです!

とりあえずこちらの「NINJA DAO別館」に入って「にんにん!」とつぶやいてみてください!👇

コミュニティのメリット・デメリットは?

コミュニティ機能にはこんな特徴があります。

- コミュニティに所属している人しか投稿が見えない

- RTはできない。引用RTは可能

- リクエスト承認制の制限付きコミュニティにもできるし、公開型もできる

- オーナーはコミュニティのルールを設定できて、コミュニティから強制退会などさせることもできる

コミュニティの中の人でクローズな会話ができるので、気軽な会話ができます。

ツイート時も「全員」「コミュニティのみ」と選べるようになりましたね!

コミュニティのメリット

好き勝手な発言しても仲良い人同士ならちゃんと見てもらえる

Twitterの投稿って世界に投稿をしてるので、人によっては「ちゃんとした発言しなきゃ」「相手にメリットがあるつぶやきをしなきゃ」なんて思う人もいるのではないでしょうか?

他には「あまりにもマニアックな投稿」をして「誰からも反応得られない」からむなしい気持ちになることもあると思います(´;ω;`)

コミュニティだと、「見る人=こんな人」というのがイメージできるので、「どうでもいい会話」や「興味に特化したマニアックな会話」がしやすいし、きちんと反応が得られて嬉しいのではないかなと思います。

アンチやクソリプを気にせず発言できる

これはある程度フォロワーがいる方が対象になると思いますが、アンチやクソリプに悩まされる方は多いと思います。

ツイッターもブロック機能や、関連性のない会話を表示しない機能など、対策を進めていますが、コミュニティで一気にそこを進めてきた感がありますね!

スペースのコメント欄として使える

スペースのコメント欄は「@tos」とツイートすることで、専用コメント欄を作ることはできますが、コミュニティでも代替できるし、あとからログを振り返りやすくなるかもしれないですね。

まだまだはじまったばかりの機能ですが、今までのツイッターの悩ましいところが解決される、すごくいい機能なんじゃないかと思います!

コミュニティのデメリット

デメリットというほどでもないですが、ざっと課題としてはこんな感じ

一覧画面がカオス

複数のコミュニティに入ると、コミュニティタブワンタップしただけでは、入ってるすべてのコミュニティの新しい順にツイートが流れてきます。なので、ほとんどカオス状態です。

固定ツイートがない

各コミュニティのページに行っても、完全に時系列で話が流れていくので、しばらくさかのぼらないと、何の話か分からないことが多いです。固定ツイートがあれば、流れを把握しやすいので、実装が待たれますね。

このあたりは、今後改善されていくのではないでしょうか?

コミュニティの作り方

コミュニティ機能は一部解放されていないユーザーもいるみたいですが、ほとんどの方は使うことができるようです。

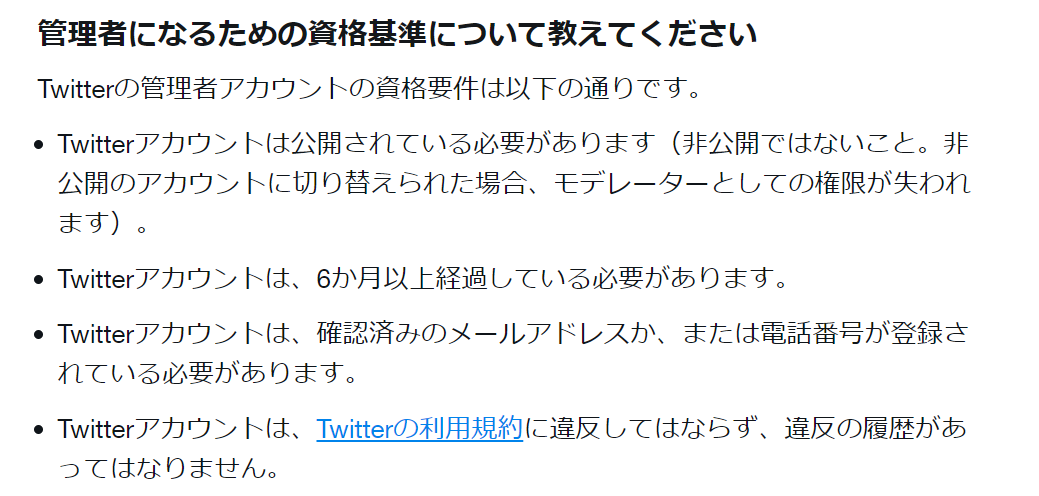

コミュニティを作るには以下の条件が必要とのことです。

(引用:Twitterコミュニティガイドライン)

- 公開されているアカウント

- 6か月以上経過しているアカウント

- メールアドレスか電話番号が登録されているアカウント

- 違反履歴のないアカウント

この中で一番大きいのが、「6か月以上経過しているアカウント」ではないでしょうか?

NFTを始めて新しくアカウントを作った人は、まだ作れない人もいるのではないでしょうか。

私ももともとの「ハム」のアカウントではコミュニティ作れましたが、「ペスハム」のアカウントでは作れませんでした(´;ω;`)

また、現時点では一人一つしかコミュニティを作成できないようです。

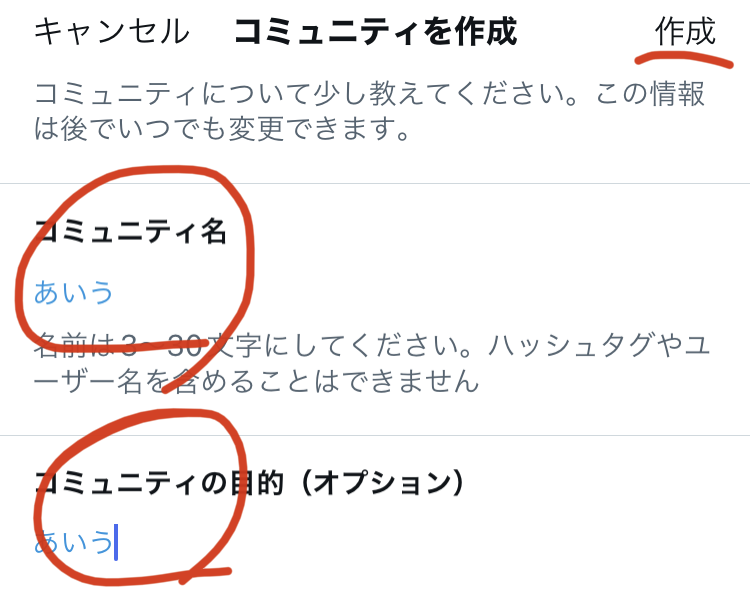

コミュニティの作り方

まずはどこかのコミュニティに入って、コミュニティタブを作り、右上の「+」をタップ

「コミュニティ名」と「コミュニティ目的」を入れて「作成」(あとから変更可能)

コミュニティオーナーの画面

管理ツールの画面

「公開」の場合は「設定」から「公開」として、ツイート

「公開」の場合は「設定」から「公開」として、ツイート

「制限付き」の場合は招待したい人にDMを送りましょう。

まとめ

いかがでしたか?

コミュニティは今後、ファンエンゲージメント、マーケティングリサーチ、オンラインサロンなどなど、色々な使い方ができそうですね!

一方でUI/UXはまだまだ改善の余地がありそうですが、ここも今後よくなっていくと思います!

ペスハムアカウント、はよ6か月経ってくれ(´;ω;`)

情報を収集しても、行動に移せる人は25%、行動を継続できる人は5%と言われています。

ぜひ、情報を仕入れたら「まずやってみる」「継続できる行動は楽しんで継続する」を意識していきましょう!

体験セッションを受けていただいた方の声

昨日ペスハムさん(@pess_ham )のコーチングを体験しました!

コーチングを受けるのは初めての経験。

なりたい自分に何が足りないのか、それを成功させる強烈なイメージが持てているのか🤔どんどん質問されて、考えや思いがまとまっていない事に気付かされました💦… https://t.co/gUd6TSQ0fk

— オルゴール (@Ginkamereon) April 7, 2024

ご縁をいただいて。昨日ペスハムさんのコーチングモニターをさせていただきました!

話すことがとても苦手でド緊張でしたが、優しく語りかけてくださるので緊張もほぐれました。… https://t.co/wtfU2P3u2h pic.twitter.com/Jkx0bAcGCz— うぎまる🍄🌈✨CNPR三期生 (@ugi_malu) April 9, 2024

ペスハムさん(@pess_ham )の

コーチングを受けました🙌

ペスハムそんの声を聞いているうちに

自然とリラックスして

自分の想いがどんどん出てきて

現状の問題がなぜ出てきているのか

分かってきました👍 ̖́-

気持ちもスッキリしたし

頭もスッキリです😌1人で悩まず相談して進むことが

大事ですね🥹— たくぼぉ🍇 (@takuboooVideo) April 10, 2024

ペスハムさんによるコーチング体験してきました✨

自分がやりたいこと、我慢していること、本当に望んでいる姿、ありたい未来が、話すことで整理整頓されていく心地良い時間でした✨

落ち着いたトーンでお話を聞いてくださり、良きタイミングで質問を投げてくださるのでとても心地良かったです✨ https://t.co/eqOpY9f24W— NEKOmalo (@nekomalo3) April 15, 2024

【ペスハムさんの無料コーチング体験💡】#無料枠の残りは直接お問合せ願います✨

コーチング‼️ 前から興味ありましてね。

一言で言うとパーソナルトレーナー的なとこだと自分は捉えています。筋トレでもなんでも、横に頑張れーって言ってくれる人がいる方が達成率が上がるでしょう⤴️… https://t.co/NqBbhVzHRS

— 🤡ᶜʳᵃᶻʸ‐🅉ᵘᵏⁱⁿ NFT | #くりにん 解脱系!?クリプトニンジャ (@NFT_zukin) April 16, 2024

【本日22時30分】

🎁N-GiFT🎁スペース!「N-GiFTを改名したい」🤔❗

1️⃣ペスハムさん(@pess_ham)のコーチングを受けて✨

2️⃣夢を叶えるコミュニティにしたい🌈

3️⃣改名したい理由💡👇リマインダー👇https://t.co/I1H9TXzSw1 pic.twitter.com/9np3XcUaU1

— おすいち🌈夢の絵本屋さん📕 (@os111169) April 2, 2024

コーチングに興味ある方や質問してみたい方はXのDMまたは公式LINEへメッセージをお願いします。

【ぜひ聴いてください】

ラジオ毎日更新!「価値提供マインド」について発信しています!

FAN PASSの活動を応援できるペスハムのFAN PASS、最も数字が大きいナンバーを購入してください。応援お待ちしています!